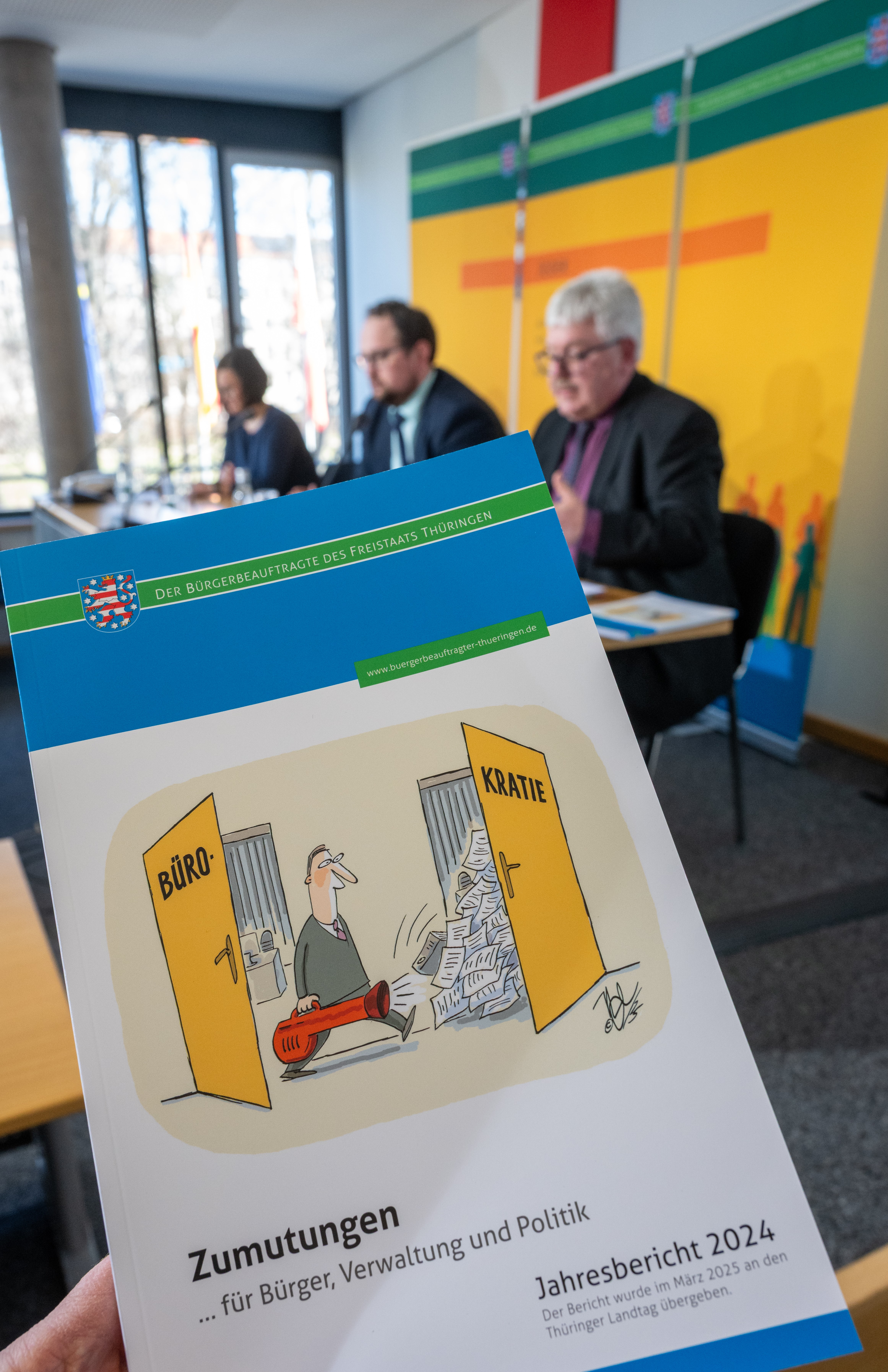

„Zumutungen – für Bürger, Verwaltung und Politik“ Bürgerbeauftragter übergibt Tätigkeitsbericht 2024 an den Präsidenten des Thüringer Landtags

"Zumutungen – für Bürger, Verwaltung und Politik“

Bürgerbeauftragter übergibt Tätigkeitsbericht 2024

an den Präsidenten des Thüringer Landtags

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, Dr. Kurt Herzberg, hat heute seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2024 an den Präsidenten des Thüringer Landtags, Dr. Thadäus König, übergeben. Im Landtag stellte Herzberg den Bericht öffentlich vor.

Der Bericht trägt den Titel „Zumutungen – für Bürger, Verwaltung und Politik“ und gibt anhand von Statistiken und beispielhaften Einzelfällen Einblick in die Arbeit des Berichtsjahrs. Dabei thematisiert er auch Erfahrungen, die Bürgerinnen und Bürger mit Behörden machen. Herzberg dazu: „Überlange Bearbeitungszeiten, digitale Abschottung, Nichtreaktionen von Ämtern, bürokratische Hürden oder schwer verständliche Schreiben sind für die Betroffenen nicht selten echte Zumutungen.“

Daneben werden die Probleme in den Verwaltungen angesprochen. Herzberg wörtlich: „Den Mitarbeitenden in den Verwaltungen wird so manches zugemutet. Fehlende oder fehlerhafte Software, steigende Fallzahlen oder ungeduldige – und immer öfter auch unfreundliche – Nachfragen der Bürger wecken die Unsicherheit darüber, wie lange die eigene Behörde dem wachsenden Druck noch standhält.“

Schließlich fordert Herzberg von den Politikern „die politischen Versprechen an deren praktischer und rechtlicher Umsetzbarkeit auszurichten. Denn: Wo Gestaltungsversprechen sich als Gestaltungsillusionen erweisen, wachsen Misstrauen und Frust. Diese hier geforderte Selbstdisziplin der Politik ist sicher auch eine Zumutung.“

Herzberg informierte, dass Bürger sich im vergangenen Jahr mit 1.072 Anliegen an ihn gewandt haben. 1.080 Bürgeranliegen wurden im gleichen Zeitraum abschließend bearbeitet. Dabei konnte der Bürgerbeauftragte in 239 Fällen (22,2 Prozent) das Problem im Sinne des Bürgers lösen. Genauso oft wurden die erfragten Informationen gegeben. Bei weiteren 14,4 Prozent wurde die Angelegenheit vom Bürgerbeauftragten aufgenommen und entweder direkt an die zuständige Stelle weitergeleitet (2,9 Prozent) oder dem Bürger wurde die zuständige Stelle benannt, an die er sich dann selbst wenden konnte (11,5 Prozent). Somit haben die Bürgerinnen und Bürger in fast 60 Prozent der Anliegen die erwartete Unterstützung und Hilfe erhalten.

Bei 32,1 Prozent der Anliegen konnte der Bürgerbeauftragte dem Problem nicht unmittelbar abhelfen. Er prüfte aber den Sachverhalt und erläuterte den Bürgerinnen und Bürgern das Handeln der Verwaltung. Herzberg dazu: „Auch wenn sich das Behördenhandeln als richtig darstellt, tragen die unabhängige Prüfung und die Erläuterungen zum Verständnis bei den Betroffenen bei – und damit nicht selten auch zu einer besseren Akzeptanz des Verwaltungshandelns.“

Der Bericht enthält zudem viele Einzelbeispiele, bei denen der Bürgerbeauftragte informieren, unterstützen und vermitteln konnte. So konnte er z.B. bei der Klärung der Frage helfen, ob die Zeit des Mittagsessens in der Schule zur – gebührenpflichtigen – Hortzeit gehört. Herzberg konnte vermitteln, als eine Mutter ihr Kind im Krankenhaus begleiten musste, die Kostenübernahme dafür aber zunächst durch die Krankenkasse verweigert wurde. Zahlreiche Anliegen betrafen die Bearbeitungsdauer von BAföG-Anträgen – ein Problemfeld, das im Bericht als „Brennpunkt“ eigens erörtert wird. Ein weiterer „Brennpunkt“ befasst sich mit der Bürokratielast und gibt Hinweise, wo konkret Bürokratie abgebaut werden kann.

Herzberg zog bei der Vorstellung folgendes Fazit: „Im 12. Jahr meiner Amtszeit ist dies der letzte Tätigkeitsbericht, den ich als Bürgerbeauftragter dem Landtag überreiche. Gerne hätte ich hier ein positiveres Bild davon gezeichnet, wie Verwaltungshandeln von Bürgerinnen und Bürgern erlebt wird. Dennoch ist und bleibt es wichtig, die Probleme zu benennen. Was die Lösung betrifft, ist es meine tiefe Überzeugung, dass sich viele der Konflikte zwischen Verwaltung und Bürger in einem offenen Dialog – in verständlicher Sprache und auf Augenhöhe – lösen oder zumindest entgiften lassen. Dort, wo dies geschieht, ist es ein zentraler Beitrag der Vertrauensbildung in unseren demokratischen Rechtsstaat. Dieser Beitrag ist wichtiger denn je.“